半夜被一把“火”从胸口烧到喉咙,那种又酸又辣的感觉,很多人都体验过。它的学名叫胃食管反流,简单说就是胃里的内容物往上跑,酸液刺激到食管黏膜,于是出现烧心、反酸、嗳气、口苦等不适。多数时候,它和生活方式脱不开关系:吃得太晚太饱、爱浓茶咖啡与高油高糖、刚吃完就躺下、腰带太紧、久坐少动、体重增加,都会让“阀门”更松、酸更容易上来。与其硬扛,不如试试一个温和、务实的思路——“先中和,再修护”,把刺激降下去,把黏膜养起来。

所谓“中和”,不是猛砍胃酸,而是在需要时把过多的酸临时“灭火”。很多人会从日常做起:吃七八分饱、餐后站立或散步片刻、睡觉前两三小时不再进食、床头略微抬高、避免过紧的裤腰;辛辣油腻、酒精、浓茶咖啡和巧克力等容易诱发的食物,尽量少碰或改成小量、慢慢试;白天分餐少量多次,夜里尽量早点收口。如果已经出现烧心,可先用温水少量多次润一润,调整体位让胸口高于腹部;在医生或说明书允许的范围内,按需短期选择能中和酸液或形成“浮筏”的非处方产品,也是一种思路。它们的目的不是长期强行“压酸”,而是在症状来时把那一口酸缓一缓,让黏膜先别受罪。

“修护”说的是把被酸反复摩擦的那层防线养厚一点、稳一点。这里可以认识一位“黏膜守门员”——多司马酯片。它以橙皮苷为原料,属于植物来源药中的一类新型胃黏膜保护剂,特点是直接作用在胃黏膜表面,不通过抑制胃酸分泌来起效,更偏向于做“护盾”。口服后不被吸收入血,在黏膜表面局部发挥作用,之后以原型排出体外,不在体内堆积。对很多在意全身用药负担的人而言,这种“贴着黏膜干活”的方式更容易理解。当然,它并不代替规范诊疗,也不意味着人人都需要,它更像是日常管理与医生方案中的一个备选环节:当酸刺激减轻的同时,护住黏膜屏障,双管齐下,感觉往往更稳。

把“先中和、再修护”落到生活里并不复杂。起床后给自己一杯温水,早餐选择清淡、易消化的食物,细嚼慢咽;中午和晚饭避开暴饮暴食,把酒局、夜宵慢慢减下来;每餐后给胃留出消化时间再坐下或躺下,需要弯腰搬重物时尽量屈膝而不是折腹;写个小本子记录“今天吃了什么、几点睡、有没有烧心”,几天就能看出自己的触发模式。症状偶发时,先按“灭火”思路处理;如果经常在同一时段或同一食物后发作,可以和医生沟通是否在一段时间里配合黏膜保护的策略,循序渐进地把易感期熬过去。

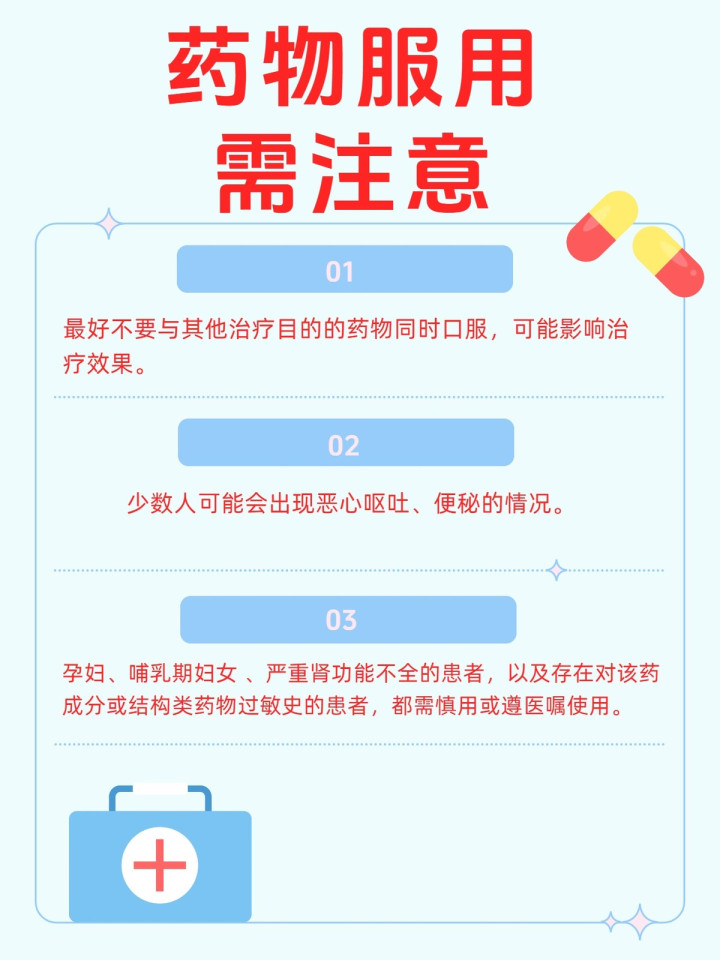

有人担心,“我是不是要立刻做很多检查?”不必被焦虑牵着走。大多数轻到中度的反流与生活方式密切相关,先把作息、饮食与体位管理好,很多人就能明显缓解。如果症状持续反复、影响睡眠与工作,或你正在使用其他药物、合并慢性疾病,选择一个合适的时机向医生咨询,评估是否需要进一步检查与规范用药,会更踏实。原则上,任何药物或保健做法都要以安全使用为前提,遵循说明书或医生建议,不自行加量、叠加、长期化。

管理反流像修一条耐心的小路:今天少一份油、明天早一分钟睡、后天慢一口咽,叠加起来就是“中和+修护”的土办法。多司马酯片这类黏膜保护思路,为那些介意全身吸收、又希望减轻黏膜直接刺激的人提供了一个温和选项;是否需要、如何用、用多久,都建议在专业意见下结合自身情况决定。别急着追求立竿见影,给胃一些体谅,给自己一点耐性,烧心反酸往往就没那么“火”了。

本文所引证据均检索自公开可获得的学术文献与数据库。作者与任何企业或经济相关方不存在利益关联,观点保持独立、客观与中立。内容供医疗专业人士学习参考。实际诊疗请以最新权威指南/共识为依据,并结合患者具体情况作出个体化调整。

配资114平台查询提示:文章来自网络,不代表本站观点。